Entretien avec Jérôme Lenouvel, chargé de mission agroéquipements, agroenvironnement et énergie FR CUMA Ouest

Selon l’ADEME, le machinisme agricole (tracteurs, engins automoteurs et véhicules utilitaires) est responsable de 60 % des consommations énergétiques du secteur agricole. Dans le même temps, la FN CUMA estime que 2 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) sont consommés chaque année par les exploitations sous forme de gazole non routier (GNR), alors qu'on pourrait en économiser 1000 litres, par tracteur et par an, grâce à de meilleurs réglages (cf. notre échange avec Stéphane Chapuis de la FNCUMA sur la sur-mécanisation du secteur agricole).

Le décor est planté : pour une agriculture plus sobre en énergie et plus résiliente, il est essentiel d’agir sur ce facteur.

Quelles sont les pistes d’économie de GNR possibles à l’échelle d’une exploitation ou d’un collectif agricole ? Jérôme Lenouvel, chargé de mission agro-équipement et agro-environnement FR CUMA Ouest, nous a partagé quelques pistes.

Fabacéé : Quels sont les leviers d'économie de GNR possibles ?

Jérôme Lenouvel : “Le GNR représente un enjeu majeur à l’échelle d’une exploitation agricole, tant au niveau énergétique qu’économique. En 2024 par exemple, la consommation moyenne de GNR d’une exploitation était de 100 L/ha par an, pour une exploitation en polyculture-élevage. Évidemment ce chiffre varie selon la région ou le type d’exploitation, mais il donne un ordre de grandeur. Par ailleurs, on sait qu’à l’échelle des CUMA en prestation complète, qui internalisent donc la consommation de carburant, la consommation de GNR peut représenter 23% du chiffre d’affaires. C’est presque autant que la main-d’œuvre.

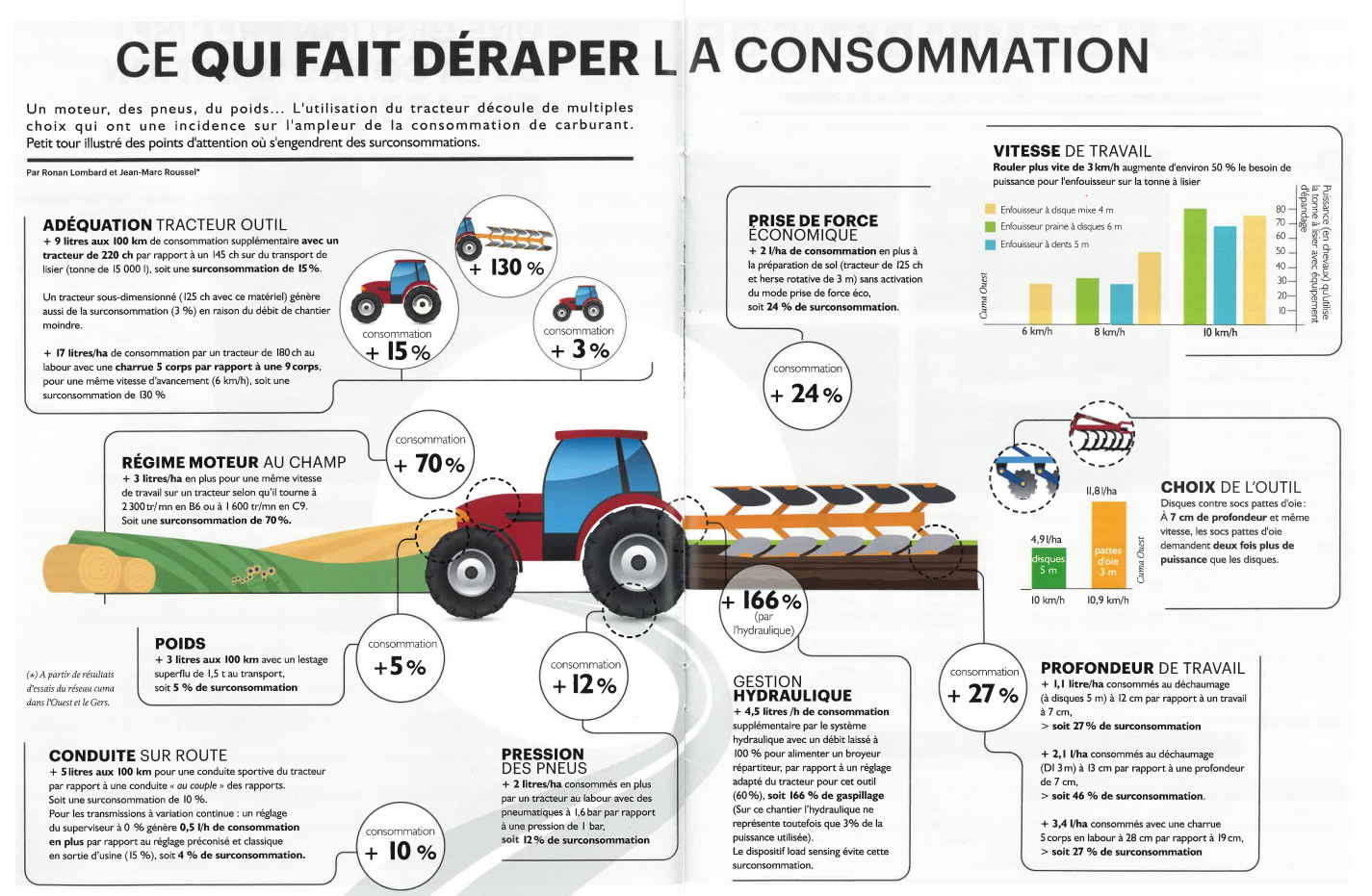

Globalement, les axes de réduction des consommations de GNR sont répartis en deux grandes catégories : les leviers techniques qui ont des effets à court terme et qui demandent un effort plutôt modeste ; et des leviers plus engageants, qui nécessitent des changements plus systémiques avec des évolutions de pratiques culturales.

Dans la première catégorie on retrouve les leviers les plus connus, à savoir le passage au banc d’essai moteur, la formation d’éco-conduite, ou encore le dispositif d’auto-guidage… Ce sont des leviers qui ne nécessitent ni trop de temps, ni trop de prise de risques.

Il existe d’autres leviers pour réduire la consommation de GNR des exploitations, autour des pratiques culturales notamment. Malgré leur efficacité, ils sont plus engageants pour l’exploitant, ils demandent davantage d’efforts et une prise de risque plus importante.

On réduit le nombre d’étapes de travail, de passage du tracteur, donc la consommation de GNR par hectare diminue drastiquement (en étant vigilant sur le nombre de passages et la profondeur de travail du sol). C’est aussi un gain de temps pour l’agriculteur.

On peut aussi envisager d’augmenter les surfaces en herbe ou pâturantes et réduire les fourrages récoltés pour limiter les passages du tracteur. Pour un élevage en bovins-lait, augmenter les zones d’herbes pâturées peut permettre de diminuer la consommation de maïs ensilage et de fourrages récoltés, et donc d’autant le travail du sol et l'intervention du tracteur. C’est une transition profonde, et elle est souvent motivée davantage par l’autonomie de l’exploitation que par la consommation de GNR.

Pour finir, j’aimerais évoquer un levier qui se situe entre le changement de pratiques et la technique : les déplacements routiers. À mon sens, il reste un important travail à mener sur ce sujet. Pour reprendre des projets en cours à la FRCUMA, nous travaillons notamment sur les chantiers d’épandage de lisier. Les trajets fréquents entre la fosse et les parcelles de plus en plus éloignées, avec des tonnes très lourdes, augmentent la consommation de carburant et présentent un risque de tassement des sols. De nouvelles organisations sont possibles : un équipement plus léger reste au champ pour épandre, tandis qu’une navette, plus adaptée (camion, citerne de transport, tonne à lisier sans équipement...) assure le réapprovisionnement en lisier de la fosse à la parcelle.

Fabacéé : Quels sont les freins à lever pour mettre en place ces leviers d'économies de GNR et les gains potentiels ?

Jérôme Lenouvel : Chaque levier comporte des avantages, mais aussi des freins qu’il est important de considérer pour l’agriculteur.

Bien entendu, le prix du carburant est déterminant dans le degré de motivation des agriculteurs à engager des efforts pour en réduire la consommation. Lorsque le prix est bas, comme actuellement, c’est un poste économique que l’on prend moins en compte et sur lequel on cherche moins à agir.

Souvent, les agriculteurs manquent de temps et de main-d'œuvre pour pouvoir mettre en place des leviers d’économie de GNR, même les plus simples. La priorité au rendement et au débit de chantier entrave la mise en place de nouvelles pratiques. Le temps manque pour effectuer certains réglages de matériel, comme les réglages de pression pneumatique. On n’est pas forcément disponible pour accorder du temps à des formations.

Les transitions vers des pratiques plus lourdes peuvent aussi paraître contraignantes et risquées, ce sont des choix d’exploitation assez importants. Dans ce genre de cas, les questions de leur impact agronomique et de la sécurité des rendements se posent, et c’est tout à fait normal.

Toutefois, ces leviers peuvent permettre d’accéder à des économies considérables

Depuis 15 ans, nous travaillons au sein du réseau CUMA Ouest sur l'adéquation tracteur-outil, ce qui nous a permis d’obtenir des résultats chiffrés des expérimentations menées. Un essai sur du matériel de semis nous a par exemple permis de comparer l’impact sur la consommation de GNR mais aussi la durée de travail au champ en fonction du matériel utilisé, sur un même tracteur. Avec un semoir porté de 4,5 m, on a ainsi pu constater que l’on consomme 17,8 L/ha, contre 14 L/ha avec un semoir traîné de 6m. Ce changement d’outil a aussi permis d’augmenter la vitesse de travail : on est passé d’un débit de chantier de 2,8 ha/h avec le 4,5 m porté, à 3,5 ha/h pour le 6 m traîné.

Un autre exemple avec la profondeur du déchaumage. On a pu constater qu'un déchaumeur à disques consomme 6,3 L/ha à 12 cm, contre 5,2 L/ha à 7 cm, et cela sans perte de rendement. Le travail sur les premiers centimètres de sol est le plus important.

Les gains possibles grâce aux réglages techniques du tracteur sont aussi à prendre en compte.

En l'occurrence, pour un tracteur de 145 chevaux, en réduisant sa pression pneumatique de 1,6 bar à 1 bar, on constate que la consommation passe de 18 L/ha à 16 L/ha.

Les nouvelles technologies et l’agriculture de précision sont un levier majeur dans les économies de GNR, avec les systèmes d’autoguidage entre autres. En conduite traditionnelle, lors du travail du sol, le recouvrement peut atteindre jusqu’à 13% de surface retravaillée inutilement. Avec l’autoguidage GPS, ce recouvrement devient quasi nul. L’erreur est réduite à 5 cm, contre 60 cm en conduite traditionnelle. Cette réduction permet d’économiser du GNR, mais aussi de limiter l’usure mécanique.

Concernant les transitions plus profondes, je peux citer l’exemple d’un agriculteur en Seine-Maritime qui est passé progressivement du labour au semis direct. Sur 50 ha de céréales, il est passé d’un consommation de 55 L/ha en labour à 25 L/ha en TCS, puis à 12 L/ha en SD — soit 2000 L de carburant économisés par an, sans baisse de rendement, depuis 2023.

À l’échelle d’une exploitation, si l’on accumule tous ces leviers, les économies peuvent être conséquentes.

Fabacéé : Auriez-vous des exemples d'initiatives collectives de mise en place d'économie de GNR à nous partager ?

Jérôme Lenouvel : Le collectif joue un rôle clé dans le processus d’économie de GNR. Dans le cas des CUMA, il est au centre de nos actions. Bien que la mise en place de ces leviers se fait plutôt à l’échelle individuelle et de l’exploitation, la formation à l’apprentissage de ces leviers peut se mettre en place de manière collective.

On peut aussi citer les dispositifs de suivi de consommation de carburant, que ce soit selon un tracteur ou ciblé sur une action menée au champ. Par exemple, certaines cuma ont mis en place des automates pour mesurer pour comparer les données de consommation à l’échelle du collectif. Cela a permis d’identifier et de corriger des anomalies dans la consommation de certains tracteurs. À l’échelle des groupes, c’est un moyen de savoir d’où l’on part pour choisir les leviers les plus efficaces.

Les déplacements routiers peuvent aussi être optimisés grâce à des initiatives collectives. J’ai par exemple en tête des expérimentations d’échanges parcellaires ou des tentatives d’optimisation de chantiers d’épandages pour limiter les déplacements trop consommateurs. L’idée, c’est de réduire la distance exploitation-parcelle en mutualisant les équipements et en favorisant des systèmes de ravitaillement directement au champ.

Les économies de GNR ne se jouent pas seulement dans les moteurs, mais aussi dans les têtes et dans les collectifs : c’est en partageant les expériences et les outils que les exploitations pourront avancer vers une agriculture plus sobre et plus durable.”